老人・高齢者の慰謝料の決まり方

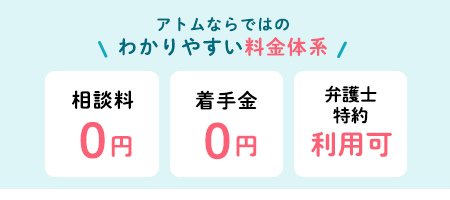

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「老人・高齢者の慰謝料の決まり方」について解説しています。

老人・高齢者の慰謝料の計算方法

慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭による賠償のことをいいます。そして、慰謝料もいくつかに分類することができます。

入通院慰謝料 とは、治療のため入院・通院したことの精神的苦痛に対する賠償金です。

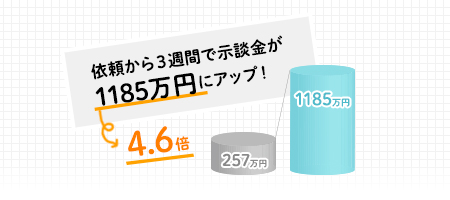

後遺障害慰謝料 とは、治療の結果後遺障害が残ってしまったこと自体の精神的苦痛に対する賠償金です。 また、死亡慰謝料とは、死亡に起因する被害者の精神的苦痛に対する慰謝料請求権を、その相続人が相続し行使する際の賠償金です。 尚、いずれについても、被害者やそのご家族が直接保険会社等と交渉すると、弁護士に依頼した場合の弁護士基準(裁判所基準)よりも大幅に低額になることがほとんどです。

老人・高齢者の入通院慰謝料

入通院慰謝料については、被害者が入通院した期間を基準として算定されるため、主にお怪我の内容や程度とその期間・日数等によることになり、年齢で金額が大きく変わることがありません。

老人・高齢者の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料についても、後遺障害の程度(後遺障害等級が認定されていれば等級ごとに算定)によってその金額が算定されるため、こちらも基本的に老人・高齢者であることで後遺障害慰謝料が低くなることはありません。

老人・高齢者の死亡慰謝料

老人・高齢者が死亡した場合、相続人が請求する死亡慰謝料額の弁護士基準(裁判所基準)は、死亡した方が、「一家の大黒柱」、「母親・配偶者」、「その他」のどの分類に入るかにより異なります。 したがって、年齢とは関係ない基準により、死亡慰謝料の相場額が決まってくることになります。ただ、高齢者の場合、一般的に「その他」の分類となり、したがって死亡慰謝料額も低くなります。

(まとめ表)

| 一家の大黒柱 | その他 | |

|---|---|---|

| 入通院 慰謝料 |

入院・通院日数により計算 (年齢による大差なし) |

|

| 後遺障害 慰謝料 |

後遺障害等級に対応した一定額 (年齢による大差なし) |

|

| 死亡 慰謝料 |

2800万円 |

2000万円~2200万円 |

※死亡慰謝料相場は、弁護士基準(裁判所基準)

老人・高齢者の親族も慰謝料を受け取れる場合とは?

老人・高齢者の慰謝料請求権を相続した場合

交通事故による損害賠償請求権は、被害を受けた交通事故被害者本人が取得するのが原則となります。

しかし、交通事故で被害者の方が死亡した場合、被害者自身の請求が不可能となり、被害者本人に発生した上記請求権を、その相続人が相続して請求することになります。

したがって、原則として、その相続人以外の方は被害者に発生した請求権を行使できないことになります。

親族固有の慰謝料請求が認められる場合

他方で、死亡事故の場合、そのご家族や親族、遺族も、家族を失うわけですから、被害者個人だけでなくそのような身近な方にとっても精神的苦痛が甚大なものとなることは当然です。

そこで、民法711条は、不法行為の被害者の近親者に限り、上記の被害者本人の賠償請求権とは別個に、家族を失ったことに対する精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができることを定めています。

これを、被害者本人の損害賠償請求と区別して、生命侵害の場合の親族固有の慰謝料請求権と呼ぶことがあります。

この親族固有の慰謝料請求権の意味は、親族が自身の精神的苦痛を根拠に請求する場合、一般の損害賠償責任(民法709条、710条)に基づくよりも立証責任が軽減されている点にあると考えられています。

つまり、被害者本人の精神的苦痛に比べて、近親者が受ける精神的苦痛は間接的なものにとどまるため、709、710条を根拠とすると、その精神的苦痛の立証がかなり難しくなり、この点を考慮して711条が存在するということです。

つまり被害者が死亡した場合で、近親者固有の慰謝料請求をする際は、711条を根拠とする方が、この意味で負担が軽いということができます。

(まとめ表) 交通事故被害者等の賠償請求権

|

被害者本人の損害賠償請求権 |

近親者固有の慰謝料請求権 |

|

|---|---|---|

|

根拠条文 |

民法709条、710条 |

民法711条 |

|

請求権者 |

・被害者本人 ・死亡の場合、その相続人 ・その他、損害を被った者 |

・父母・配偶者・子 ・上記に準ずる近親者(判例) |

|

内容 |

一般の不法行為に基づく損害賠償請求 |

近親者固有の慰謝料請求権 近親者の立証責任を軽減 |

老人・高齢者の逸失利益とは?

逸失利益とは

交通事故による傷害に起因して、後遺障害が生じてしまうことがあります。この場合、それによって今までの仕事に制限が加わったり、障害が重度となると、仕事をやめざるを得なくなったりすることがあります。

このような場合、その障害がなければ被害者が得られていたであろう収入等の減額部分の利益を逸失利益といいます。この逸失利益は、交通事故により引き起こされたといえる限度で加害者側に請求することができます。

老人・高齢者の逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算は、原則として基礎収入に、後遺障害の程度による年収低下の割合とその期間を乗じた金額を、逸失利益が支払われる現在の価値に換算して求めます。

簡単にいうと、将来の働ける期間中の収入の減額分を求めることになります。具体的な計算式は以下の表を参考にしてください。

(まとめ表)

|

逸失利益の計算式 |

(基礎年収)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数) |

|---|

(まとめ表) 用語解説

|

基礎収入 |

後遺障害がなければ被害者が将来得ていたであろう収入等 |

|---|---|

|

労働能力 喪失率 |

後遺障害の程度によって収入を低下させる割合 |

|

労働能力 喪失期間 |

後遺障害によって収入が低下する期間 |

|

ライプニッツ係数 |

逸失利益を一括で受け取る時点での、現在価値に修正するための係数 |

老人・高齢者が逸失利益を受け取るために

老人・高齢者が交通事故で後遺障害を負って逸失利益を受け取るために、現に収入がある方が後遺障害を負った場合は別として、特に無職の高齢者の場合、就労の蓋然性を証明する必要があります。

事故当時無職でその後の就労可能性がそもそもなかった場合、計算の基礎になる収入が認められないので、逸失利益も否定されてしまいます。

そして、基礎収入、労働能力喪失が認められた場合、将来の就労可能期間については、簡易生命表の平均余命の2分の1と67歳までの期間のうち、長い方を採用するとのことです。

以上のように、老人・高齢者の方が事故でお怪我をされた場合でも、慰謝料は若者の場合と大きく変わるところはなく、又、逸失利益を受け取れるケースもあります。

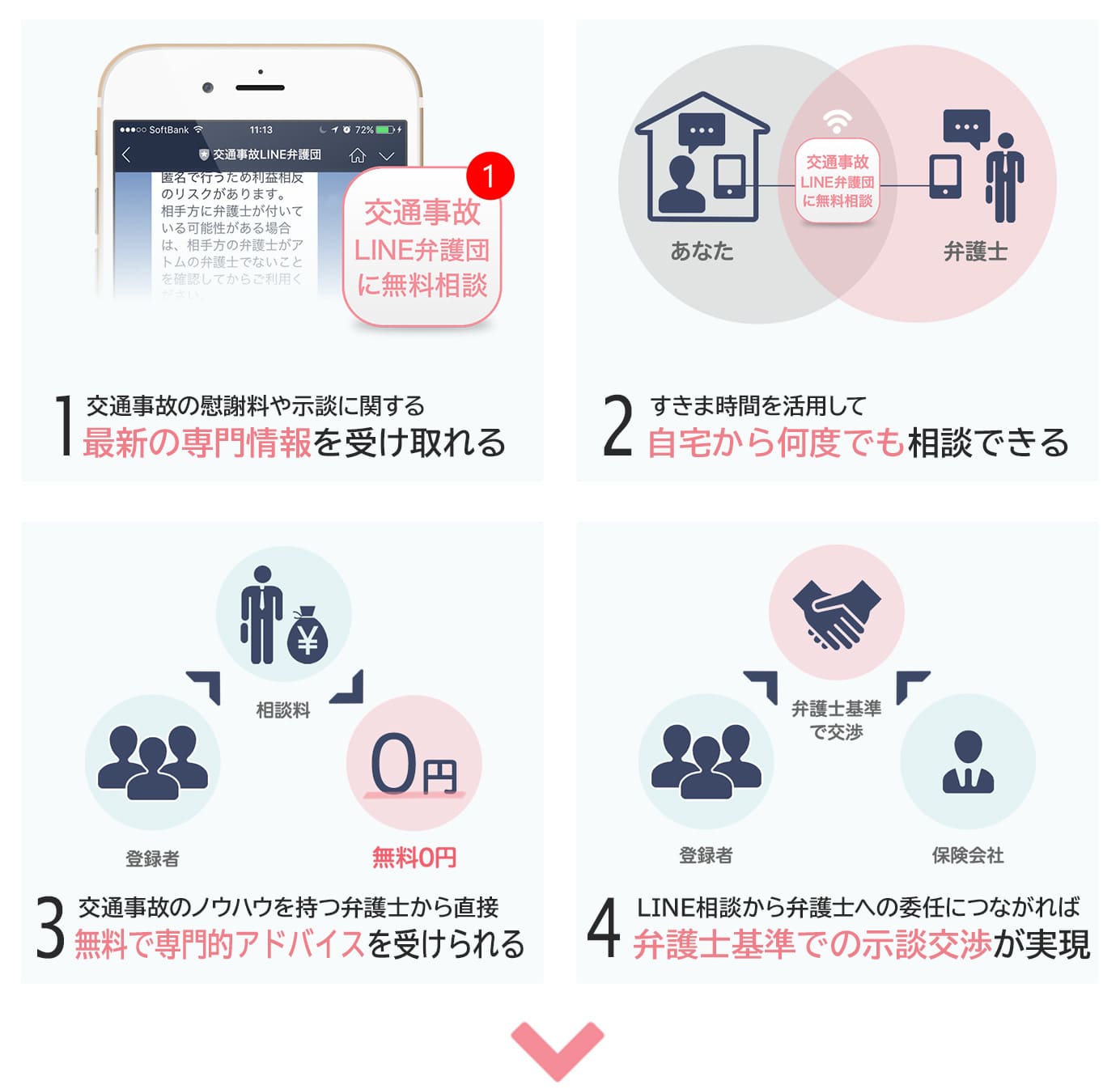

交通事故に強い弁護士は、交通事故でお怪我をされた方を対象として、電話・面談での無料相談を受け付けています。まずは、お気軽に相談してみることをお勧めいたします。

(まとめ表)

|

基礎収入 |

後遺障害がなければ被害者が将来得ていたであろう収入等 |

|---|---|

|

労働能力 喪失率 |

後遺障害の程度によって収入を低下させる割合 |

|

労働能力 喪失期間 |

後遺障害によって収入が低下する期間 |

|

ライプニッツ係数 |

逸失利益を一括で受け取る時点での、現在価値に修正するための係数 |